2013年12月5日的《伦敦书评》(第35卷23期)头条是小说家朱利安·巴恩斯关于画家卢西安·弗洛伊德的长文《榨心人》(Heart-Squasher),巴恩斯带着那股子写《福楼拜的鹦鹉》般的打破沙锅问到底的八卦精神,借着两本书的名义,把不爱出门的弗洛伊德里里外外翻了个遍。

卢西安·弗洛伊德曾经说过,从我嘴里冒出来的任何关于我作品的话,就跟网球手打球时发出的砰砰噪声一样无关痛痒。他的这一观念从未改变,他不写文章,不发表艺术宣言,不接受采访(最后十年偶有例外)。福楼拜曾经说过:“一幅画挂在画廊的墙上,它旁边的文字越多,画就越差。”福楼拜还说过“我没有传记”,作品说明一切。弗洛伊德曾经对女友大声朗诵福楼拜书信,在为作家弗朗西斯·温德姆(Francis Wyndham)画肖像时还让他手持一本Belknap版的福楼拜书信集第一卷,想必同意这些意见。不过“没有传记”是不可能的。1980年代就有人开始打弗洛伊德传记的主意,四处探听消息,结果有彪形大汉寻上门,劝他断了念想。十年后,弗洛伊德授权了一部传记,但拿到样稿后知道书出了不会有好结果,就付钱打发作者了事。他一直过着偷偷摸摸的日子,常常搬家,从来不填表格(当然也从不投票)。那些跟他亲近的人都知道与他结交的代价是守口如瓶。

在弗洛伊德的“小朝廷”里,他是绝对的独裁者。任何不守时、不专业、不顺从的举动,都被会惩罚。那幅温德姆读福楼拜书信的肖像画背景处原本是洁瑞·霍尔(Jerry Hall,美国超模、演员,米克·贾格的女友)为孩子哺乳,霍尔坐了几个月,直到有一天生病请假。过了几天她还是无法来摆造型,愤怒的弗洛伊德把她的脸涂掉,换成了常年助手大卫·道森的脸。婴儿没有得罪他,逃过一劫,于是这幅画最后成了诡异的女体顶着道森的脑袋在奶孩子。

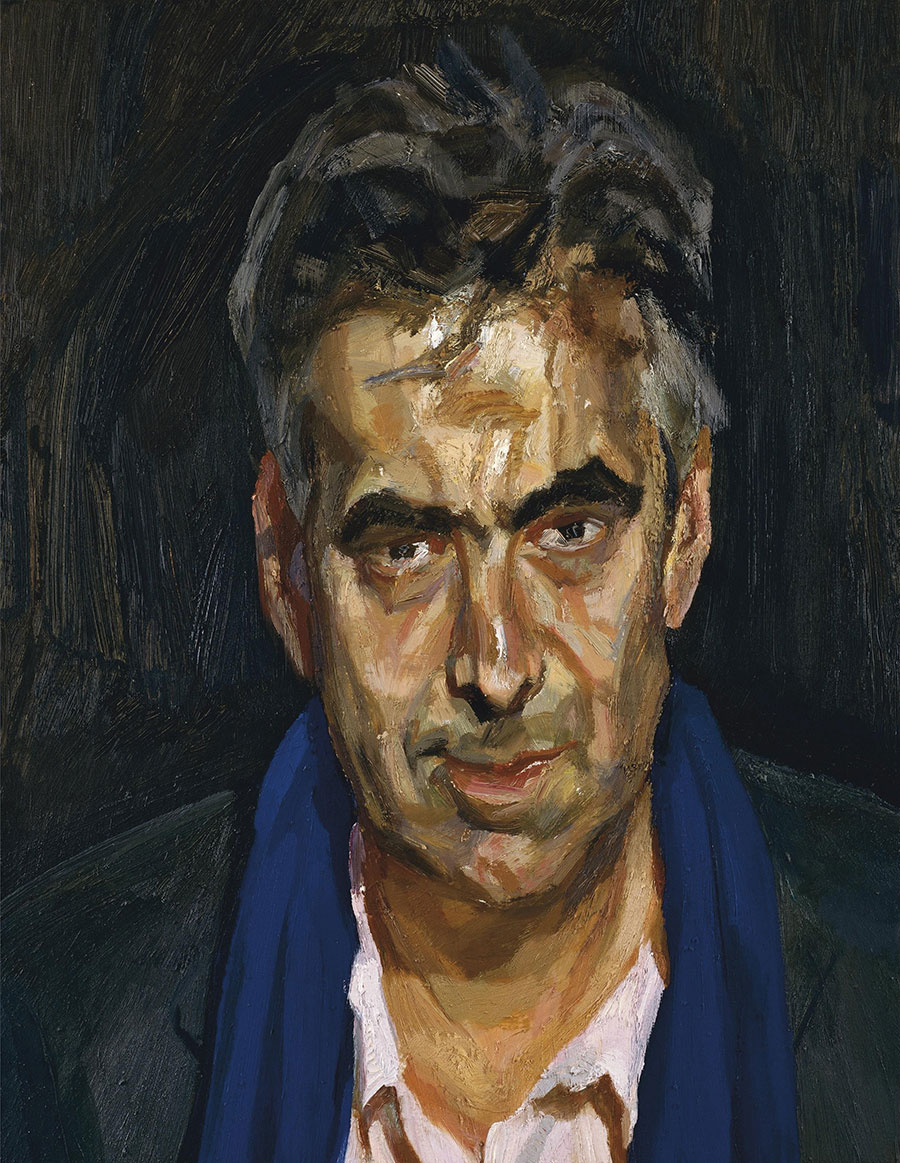

弗洛伊德从不用职业模特,但却要求他的业余模特们拥有绝对顺从的职业精神。马丁·盖福德(Martin Gayford)为《戴蓝围巾的男人》坐了整整七个月,第一次进画室,画家告诉他请尽量舒服地坐,于是他翘起了二郎腿。噩梦开始了。坐了一个小时后,有一次休息的机会,他问画家可不可以换一下腿,弗洛伊德断然拒绝,因为这会微微改变头的角度(其实那时候头才画了轮廓而已)。盖福德翘了七个月的二郎腿,蓝围巾和厚呢外套从十二月一直穿到第二年夏天,哪里敢抱怨(不过他写了一本书《戴蓝围巾的男人:为卢西安·弗洛伊德当肖像模特》讲述这七个月的经历,弗洛伊德作画间歇也说了不少八卦)。弗洛伊德对画家同行也一样,大卫·霍克尼坐了“四个月一百多个小时”,而作为肖像回报,弗洛伊德只给了霍克尼两个下午。

弗洛伊德的圈子是一种“高低不平”的格局:有王室成员、公爵贵妇,也有黑帮赌棍,他最看不起中产阶级。他自己的举止也极端高低不平:在王室面前泰然自若,坚持用贵族礼节教育孩子,但另一方面又极为粗鲁好斗。有时他会毫无理由也没有预兆地袭击别人。他小时候是难民,因为听不懂英国同学说话就暴打他们;到了八十多岁年纪他还会在超市里跟人打架。有一次他痛揍了弗朗西斯·培根的同志爱人,因为这位爱人揍了培根,他本为逞英雄结果大错特错:培根恼羞成怒,因为他是受虐狂,就喜欢被人揍。除此之外,弗洛伊德还经常写恶毒的明信片和信,威胁要暴打别人。某次安东尼·德奥菲(Anthony d’Offay)提前两天结束了他的画展,很快就收到了一封包着大便的信。

乔迪·格雷格(Geordie Greig)明显是弗洛伊德“小朝廷”里的宠臣。他曾主编过《闲谈者》(Tatler)和《旗帜晚报》,现在是《星期日邮报》的主编。他花了许多年经营关系,接近弗洛伊德,终于一招命中得到了帝王的宠幸,在画家的最后十年陪伴左右。他在书封上展示的照片再度证明他得到了画家的“信任”,照片上的弗洛伊德有些笑意,这可真是稀罕,因为画家早已练就了一身只要看到镜头就立刻愁容满面的绝技。

如果弗洛伊德还活着,大概要怀疑这“信任”是不是放错了地方。格雷格的《和卢西安吃早饭:艺术家肖像》抖了不少从前女友、模特、情人、子女那里听来的猛料,对画家的光辉形象有害无益。