画面总的动势好象一团旋风,紧紧朝向桥的右侧滚动着。人物的层次绵密,所有的造型服从于一种连续性的运动。色彩所表现的激情已达到了最高点。有的研究者认为这幅画是鲁本斯受到达芬奇的一幅《安加利之战》或提香的《开多尔之战》的影响,这是不确切的。鲁本斯没有见到过那两幅画,即使他当时能见到,也只能是这两幅画的摹本或素描稿,要说汲取前人的构思,至多只是桥上的夺旗战斗。就鲁本斯这幅画的总构思看,他没有摹仿前人的动作,画家是凭借自己娴熟的写实技巧,使线条与色彩取得生动的呼应,并且有他的独创性。

上十字架

在《上十字架》一画上,鲁本斯集中以冲突与运动为基础,设计了一个从左上角向右下角展开的对角线构图。强光来自右下方,行刑的兵丁出现在与强光相背的方向。耶稣被钉的十字架刑具是从画面的右下往左上方向竖起的。这支十字架显得很沉重。行刑的人物都很紧张,右边一个兵丁紧拽着绳索,左边的执行者托着十字架,身上的肌肉似都要绽开的样子。可是十字架上的耶稣却现出坚定的神态,脸上毫无痛苦的表情。他举目斜视着天际,突出了一种英雄般的精神力量。耶稣与下面一群执刑的暴徒,构成了力度上的对比。

鲁本斯很善于在这类画上添上些很生动的风景细节。右上侧那棵大树,叶子似被狂风吹得翻卷乱颤,而与此相对,左下角画了一只张着嘴的卷毛狗。全画处在一种旋风般的激情中。这些形象使我们想起了丁托莱托的某些画面。意大利风格在这幅画上是以传统的色彩与笔法来映衬的,因此,虽然显露着威尼斯的情调,然已展现出鲁本斯的个性特征了。特别是在造型结构上,他用心于自己的塑造风格。

下十字架

鲁本斯在《上十字架》完成后,相继创作了同样的祭坛画《下十字架》。基督被钉死在各各他山的十字架上,亲友和信徒们络绎不绝地来悼念他。有一位叫约瑟的亚利马太城人,受众人之托求见罗马祭司彼拉,允许埋葬基督的尸体。《下十字架》就是描绘这个情节。画家以强烈的明暗对比,卡拉瓦乔式的聚光法布置画面,人物组合成对角线式安排:基督的尸体处于中心的亮区顶端,那位老者用嘴含着布,托着基督的臂膀,他就是信徒约瑟。承受降下基督身体的穿红袍者是约翰,对应的那位长胡子老人是彼得;抬手扑向基督痛不欲生的是圣母玛利亚,那位虔诚而多情地捧着基督脚的是抹大拉。在这幅画中没有激烈的人物动势,没有强烈的激情,只有充满崇敬的爱和深沉的哀伤,画中人物被黑暗所包围,沉浸在无限的悲痛之中,好似山川大地也为基督的死而默哀抽泣。

下十字架局部

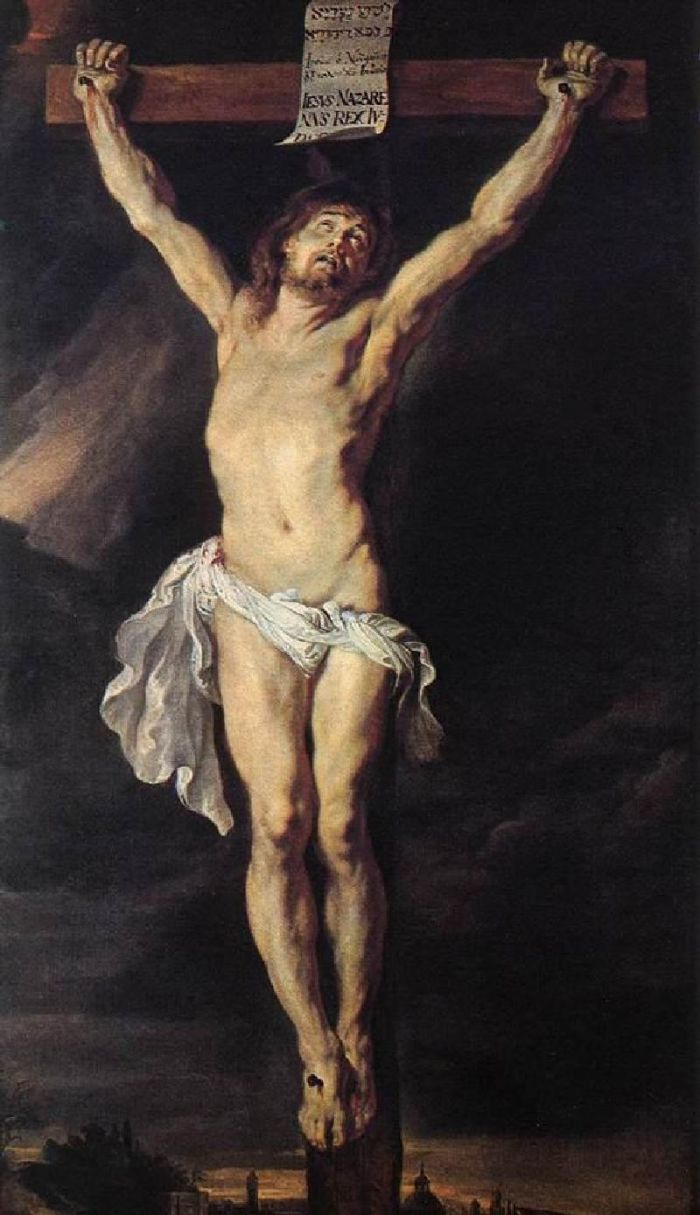

基督钉死在十字架上

基督钉死在十字架上

基督钉死在十字架上